Work) 폼베이스드코드(Form-Based Code) - Ⅲ

앞서 글에서, FBC는 도시의 용도 보다 형태가 더 본질적인 요인이라고 보는 관점에서 출발했다는 점, 그리고 도시의 맥락 여건에 맞는 형태요소를 규정함으로써 예측가능한 도시형상을 만들어간다는 점을 특징으로 한다고 밝혔다. 이러다 보면, ‘도시의 맥락’이 FBC의 출발점이 되므로, 굉장히 중요한 의미를 가지게 된다. 그러나 도시의 맥락이라는 표현은 공간설계 분야에서 다분히 임의적이고 다양한 의미로 활용되고 있어, 이를 정의하고 규정하는 것은 FBC의 활용과 궤를 같이 하는 중요한 문제가 된다.

DPZ는 이에 대해 이미 표준적인 도시 맥락에 대한 유형과 그에 대한 형태 규제의 표준적인 모형을 제시하고 있으며, 가장 근본이 되는 맥락 구분은 이른바 “Transect Zone” 구분이다.

Transect Zones을 통한 도시맥락 유형화, 모형화

Transect Zone 6단계

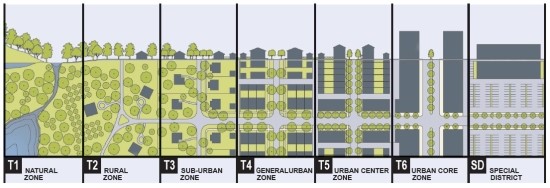

도시맥락은 기본적으로 Rural(농촌적, 조방적 토지이용)에서 Urban(도시적, 고밀 토지이용)으로 전환해가는 과정을 6단계로 유형화하는 방식으로 표준적인 모형을 제시하고 있다. 이를 Transect Zone이라 표현하는데, 이는 지리적인 단면상의 특징에 따른 영역 구분의 결과라는 의미이다. (트란섹트 존은 원래 자연 지역에서 식생과 지형의 변화가 각 유형의 연속적인 띠의 분포로 나타나는 것에서 기인한 표현이다) 위의 그림에서 보듯이 기본적으로는 T1~T6까지로 구분되며, 자연지역(Natural Zone), 농촌지역(Rural zone), 교외지역(Sub0Urban Zone), 일반도시지역(General Urban Zone), 도시중심지역(Urban Center Zone), 도심부지역(Urban Core Zone)이 이에 해당한다. 번호가 높아질수록 점차 도시 핵심부로 맥락이 전이되며, 밀도가 높고 인공적인 요소의 비중이 높아진다고 할 수 있다.

각 트란섹트는 기능적, 시각적 그리고 공간조직차원에서 차이를 보이는 덩어리들이지만 궁극적으로는 연속적으로 분포하는 도시의 형상들을 대표적인 형태로 유형화한 것이라 할 수 있다. 그리고 이런 유형을 기본적인 맥락으로 규정함으로써 FBC를 적용하기 위한 기반을 마련하는 것이다 물론, 이런 유형이 절대적인 것은 아니며, 이 것이 세분화되거나 혹은 ‘특별구역’형태의 섹터가 추가될 수도 있다. 하지만 기본적인 밀도나 도로의 처리방식, 건축물의 형상 등은 트란섹트 존 간의 차이를 구분한 상태에서 FBC로 제시되므로, FBC를 담는 큰 틀의 역할을 한다고 볼 수 있을 것이다.

그러면, 이 트란섹터 존은 어떻게 만든 것이며, 거기에 의미나 정당성은 있는 것일까? DPZ는 이에 대해 트란섹터 존은 기본적으로 ‘자연적으로 안정되어간 도시의 형상’에 대한 연구의 결과로 만들어진 것임을 밝힌다. 미국의 일반적인 자연지형과 환경 가운데 도시가 특별한 인위적인 왜곡 없이 바람직한 형상으로 자리잡는 경우를 가정하므로, 근대 이후 분리형 개발을 촉진하는 제도에 따라 발생한 확산적인 교외개발사업이나 부분적으로만 고립지를 만드는 도심재개발 등은 이러한 모형에 포함되지 않는다. 한편으로 보면, 이처럼 이러한 맥락구분은 북미의 여건을 기본으로 한 것이므로, 다른 나라와 다른 도시의 여건에 그대로 적용될 수 없다는 결론도 얻을 수 있다.

커뮤니티 개발 패턴의 유형화

Transect Zone은 전체 도시분포상의 맥락규정인 한편, 뉴어바니즘이 커뮤니티 단위의 개발에 많은 주안점을 두기에 각 맥락에 적합한 커뮤니티 개발 방식 역시 유형화하여 제시하고 있다. 여기서 구분된 커뮤니티 개발패턴은 총 4개로, ‘군집형 개발(Clustered Land Development, CLD)’, ‘전통적 근린주구개발(Traditional Neighborhood Development, TND)’, ‘지역중심지 개발(Regional Center Development, RCD)’, 그리고 ‘대중교통중심형 개발(Transit-Oriented Development, TOD)’이다.

커뮤니티 개발패턴의 유형화는 각 유형별로 그에 맞는 Transect Zone를 규정함으로써 도시 맥락에 맞지 않는 형태의 주거지가 생기지 않도록 제어하는 한편, 해당 지역의 대중교통이나 자연환경 여건에 가장 적합한 커뮤니티 개발패턴을 찾을 수 있도록 유도하는 역할을 하게 된다. 이 쯤에서, 우리나라 90년대에 재개발된 아파트들이 오히려 외곽의 산지에 집중되어 들어선 장면을 떠올리지 않을 수가 없다. 도시 맥락과 개발패턴이 연동되는 개념이 없는 경우 일어나는 상황들이기에…

결국, 도심의 압축된 도시환경일수록 대중교통-고밀지향적인 TOD계통의 커뮤니티가 조성되도록 하고, 교외지역의 경우에도 산발적인 개발 보다는 중심을 가지는 클러스터형 분포의 주거지가 개발될 수 있게 제어하는 역할을 하게 된다. 이러한 커뮤니티-트란섹터 간의 관계들은 다음 그림에 잘 나타난다. (그림 출처: SmartCode Version 9.2)

커뮤니티 패턴(B)와 트란섹트(C)의 관계

각 트란섹터별 커뮤니티 패턴과 그 공간구성 모형의 관계

Form-Based Code의 사례

이처럼 트란섹터 존을 기초로 하고, 거기에 커뮤니티 개발패턴 유형을 덧입히면 이미 도시 맥락이 상당한 수준의 세분화에 돌입하게 된다. 그리고 세분화된 각 맥락지역별로 FBC가 작성되고, 이것이 제도화되어 적용되는 것이다. 형태적으로 규제되는 각 부분들에 대해서 역시 표준적인 모형을 제시하고 있다. 그 사례에 대한 그림은 다음과 같다.

주거용 건물 전면부의 형태적 처리

위의 그림은 Private Frontage의 처리방식, 즉 개인주택의 전면부 형태를 어떤 방식으로 설계해야 하는가에 대한 예시들이다. 도심부의 트란섹터일수록 도로와 건축물은 형태적으로 밀접해야 하며, 주택 전면의 완충지가 사라진 대신 건물 내부의 공간이 이를 대신할 수 있도록 형태를 제시하고 있는 것을 볼 수 있다.

공원의 형태에 대한 모형 제시

또한 FBC는 건축물, 도로뿐 아니라 오픈스페이스의 형태에 대해서도 표준을 제시하고 있다. 위의 그림은 공원의 형태에 대한 것으로, 도심부로 진입할수록 공원의 규모가 작아지면서 그 기능과 배치가 달라짐을 표현해주고 있다.

마치는 말

뉴어바니즘의 확산단계에서 만들어진 이러한 도구들-Smart Code, Form-based Code-은 어쩌면 당연하지만 그럼에도 불구하고 손대지 못하고 있던 부분을 과감히 건드리고 있는 것 같은 느낌을 준다. 설계가들의 그룹 짓기나 자기들의 신조를 선언하는 차원의 운동들은 많았지만, 이 정도 수준을 넘어 진짜 도시를 만드는 제도와 정책의 단계까지 성큼 성큼 전진해 나가는 데 대해서는 경의로움까지 느끼게 한다.

하지만 이러한 제도적 장치는 만병통치약이 아닐뿐더러, 잘 듣는 약이라 인정하더라도 일차적으로 미국도시를 대상으로 한 것이란 점에서 한국도시의 현실과는 많은 격차를 두고 있는 점이 안타깝다. 한국적인 FBC가 필요한 것인지 아닌지는 알 수 없지만, 어쨌든 우리나라 여건에 맞는 도시맥락이 있다면 어떤 형태로 있는 것이며, 그에 맞는 개발 방식은 또 어떤 것이 있는지에 대한, 그에 대한 사회적인 합의 까지는 아니더라도 설계가들간의 합의만이라도 이끌어 낼 수 있다면 굉장한 영향을 가질 수 있지 않을까 하는 생각을 해본다.

참고로, 위의 내용과 그림은 다음의 사이트를 참고했음을 밝혀 둔다.

http://www.smartcodecentral.org/

출처 : https://m.blog.naver.com/ebes0905/70161389221

'Work' 카테고리의 다른 글

| Work) 서울시 용도지역 관리방향 및 지정·조정 가이드라인 (0) | 2020.06.25 |

|---|---|

| Book) Design of Cities: Revised Edition - Edmund N. Bacon (0) | 2020.06.24 |

| Work) 폼베이스드코드(Form-Based Code) - Ⅱ (0) | 2020.06.23 |

| Work) 서울시 준주거지역 내 공공임대주택 확보시 적용기준 (0) | 2020.06.23 |

| Work) 폼베이스드코드(Form-Based Code) - Ⅰ (0) | 2020.06.23 |