Work) 폼베이스드코드(Form-Based Code) - Ⅰ

Form Based Code(이하 FBC)라는 말이 뉴어바니즘 계통에서쓰이기 시작하면서 이 개념이 전통적인 도시계획, 도시설계 상의 기법과 무엇이 다른가 하는 궁금증을 가지게된다.

기존의 제도적도시계획 및 설계 기법은 크게 보면은 결국 1) 건축물을 통제하여 도시환경의 틀을 만들려는 방식과 반대로2) 건축물에 보너스를 주어 환경의 질을 확보하도록 이끄는 방식 두 가지가 있다고 할 수 있다. 즉 Control과Incentive로 일컬어지는 두 축이다. 그리고 이 두 가지 방법은 결국 조닝(Zoning, 지역제)이라는 틀에 다 포함된다. 그러다 보니 전통적인 방식은 결국 ‘조닝’으로 요약되는 셈이다. 그리고 이 조닝을 용도지역제, 성능지역제, 특별지역제, 장려지역제등 그 수행방식에 따라 여러 가지로 세분하곤 했다.

그런데 FBC라는 말이 Seaside 설계 이후 뉴어바니즘 계통에서 일반적으로쓰이기 시작하면서 제도적 기법의 구분을 좀 새롭게 해야 할 필요성이 등장하고 있다. 기존의 조닝은 그것이 Control방식이건, Incentive 방식이건 간에 기본적으로해당 지역의 용도를 규정하는 것에서 출발하고 끝나는 반면, FBC는 용도가 아닌 지역의 맥락과 여건에따라 필요한 형태를 부여하려는 시도이기 때문이다. 즉, 기존의조닝은 용도에서 출발하지만, FBC는 바로 형태에서 출발하는 제도적 장치라 할 수 있다. 그래서 기존의 조닝과는 다른 계열의 제도적 장치로 봐야할 필요성이 높아졌다

FBC를 하나의 유형으로 포함할 때 제도적 장치는 다음과 같이 구분될 필요가 있다.

Euclidean Zoning , Performance Zoning, Form-based Code

1. Euclidean Zoning 용도지역제

조닝의 출발점이면서 가장 기본적인 의미에서의 제도적 계획장치이다.

알다시피, 1926년도에 미국 오하이오 주에서 사상 최초로 법적으로확증되면서 그 마을의 이름을 따서 일컫게 된 조닝을 의미한다. 가장 주된 내용은 정부가 공공의 목적을위해 일련의 토지에 경계를 두고 그 토지가 사용될 용도를 정하여 계획할 수 있다는 것이다. 결국 토지위에 들어설 건물의 용도(use)를 통제하는 것을 목적으로 한다. 한지역의 용도를 정부가 계획할 수 있어 예측가능한 마스터플랜을 만들 수 있는 장점이 있다.

뉴어바니즘의 관점에서 볼 때 유클리드 조닝방식의 가장 큰 문제는

1) 우선 용도의 혼합과 연계를 통해 효율적인 공간구조를 만들기 어렵다는것

2) 장기적인 변화를 수용하며 도시를 만들어가기에 부적합하다는 것

3) 가장 큰 문제점은, 불필요하게도시환경의 형태를 획일화한다는 점이다.

실제로, 오늘날의 도시를 보면 그 용도가 건축물의 형태와 함께 가지않는 경향이 크다. 고전양식 같은 상가도 있는가 하면 오피스를 능가하는 고층 커튼월 아파트도 있다. 즉, 형태와 용도의 관계가 이미 무색해져 왔다. 그럼에도 불구하고 용도지역제로서의 유클리드 조닝은 각 토지에 용도를 부여하고 용도마다 정해진 범위의 건폐율, 용적률을 부여하는 방식으로 구성된 경우가 많다.

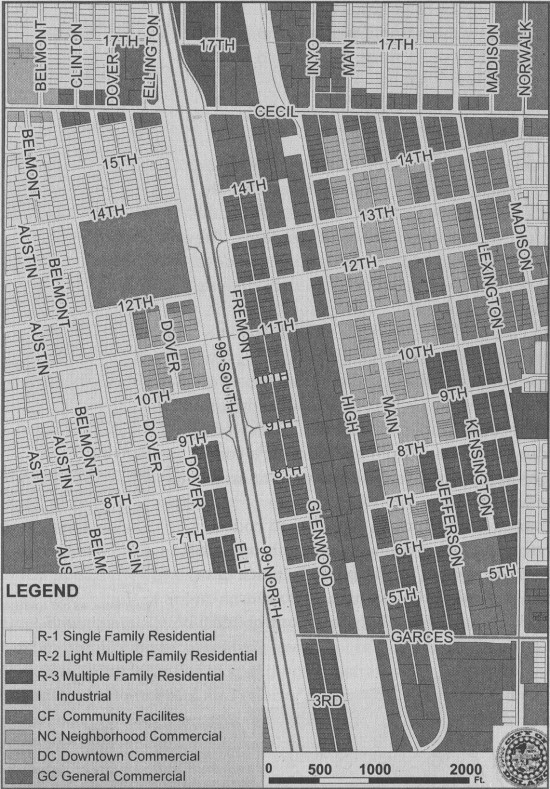

용도를 규정하는 유클리드 조닝의 사례: 블록별로 가능 용도를 규정한 도면

2. Performance-basedZoning 성능지역제

유클리드 조닝 이후에 그 경직성을 좀 완화하고 조금 더 유연하고 용도혼합적인 도시를 만들기 위한 제도장치로 등장한방법이다. 쉽게 말해, 해당 건물이나 개발이 나타내는 성과에따라 일부 용도의 혼합, 타용도지역으로의 진입도 가능하게 해 주는 장치라 할 수 있겠다.

용도가 아니라 건물이나 개발이 목표로 하는 성능, 결과, 성과를 수치적으로 평가하고, 그 평가에 따라 기존의 조닝 상의 규제를완화해주는 장치이다.

예를 들어, 기존 조닝에서는 도시 내부에 들어올 수 없는 산업용도일지라도그 공해저감 성능이 기준치 이하임을 확증하는 경우 입지할 수 있게 해준다거나, 또는 대형 건물 부지내에공지를 확보하거나 공공적 요소를 도입하면 보너스 포인트를 부여하여 그에 따라 용적률을 더 받을 수 있는 제도 등이 여기에 속한다고 볼 수 있다.

우리나라 지역제 사례: 대지 내 공지 조성하면 건폐율에 보너스가 주어짐

이른바 인센티브로서의 조닝도 이 범주에 속하는 것이 많다고 할 수 있겠다.

유클리드 조닝에서 더 나아가 도시에 유연성을 주는 제도이긴 하나, 여전히문제로 지적될 수 있는 것은, 역설적인 표현으로 ‘공공적 요소를 늘린다고 해서 도시의 공공성이 높아지는 것은 아니다’란 점이다. 예를 들어, 각건물마다 막연하게 공공공지를 확보한다고 해도, 그 보행접근성이나 도시조직과의 연계가 무시되어 있다면도시공간을 산만하게 분산시킬 뿐, 도시의 편의를 오히려 해치는 ‘로스트스페이스’가 될 뿐이다.

각각의 개발이 공공성을 높이면 전체 도시도 공공성이 높아진다고 보는 것은 아주 순진하고 위험한 발상일 수 있다. 각각의 퍼포먼스가 높아짐에도 불구하고 지구, 지역 전체의 퍼포먼스는오히려 떨어질 수도 있다.

3. Form-basedCode 형태기반코드

쉽게 말해서, 도시의 각 지역에 필요한 바람직한 물리적 형태를 찾아내고이를 코드화 하여 적용하는 것이 되겠다. (여기서 코드code라는말은 굳이 번역하자면 조례, 즉 지방자치 단위로 만드는 법규가 되겠지만, 그렇게 하면 도시계획이 아닌 일반적인 법규의 뉘앙스가 강해 그냥 코드로 번역하는 것이 낫겠다)

여기서 중요한 점은 이러한 형태코드는 지역이나 건물의 용도에 따른 것이 아니라 어디까지나 도시공간상의 맥락에따라 적용된다는 것이다. 따라서, 같은 도심 상업지라 할지라도하나의 형태코드로 묶이는 것이 아니라 중심가로변인가, 보행자가로와 접해있는가, 주거지와 접해있는가 등의 여러 맥락에 따라 다른 형태코드가 적용될 수 있는 것이다.

형태코드에 담기는 내용은 건축물의 유형과 스타일을 비롯해서 공공공간의 디자인,스케일, 공간의 상호 연결관계 등이 포함된다. 물론, 가로변 건축물의 형태규정 등은 기존의 조닝에서도 다루지 않는 바 아니다. 하지만, 형태기반코드에서는 용도를 따르지 않고 해당지역의 도시적 맥락과 환경성, 에너지저감, 미적 퍼포먼스 등 특정 도시계획 목표에 따라 작성되는 것이 차이점이다.

즉, 각 건물의 주어진 ‘용도에 적합한 형태’를 부여하는 것이 아니라 컴팩트한 환경, 다양한용도, 보행가능성, 연결성,건강성 등 도시계획상의 ‘궁극적인 목표들에 적합한 형태’를부여하기 위한 노력이라 할 수 있다.

출처 : m.blog.naver.com/ebes0905/70158868119

'Work' 카테고리의 다른 글

| Work) 폼베이스드코드(Form-Based Code) - Ⅱ (0) | 2020.06.23 |

|---|---|

| Work) 서울시 준주거지역 내 공공임대주택 확보시 적용기준 (0) | 2020.06.23 |

| Work) 서울특별시 지구단위계획 수립지침 개정(2020.05) (0) | 2020.06.16 |

| Work) 공공주택지구 인구·주택 수용계획 표기방식 정비(안) (fr LH) (0) | 2020.06.10 |

| Work) 토지이용분류 표준색도 (0) | 2020.06.10 |